みりんの正しい使い方&驚きの効果を科学で解明

2025年5月4日に放送された『所さんの目がテン!』では、日本の食文化に欠かせない調味料「みりん」がテーマとなりました。今回の特集では、千葉県野田市の老舗酒造を訪ねて製造工程を取材し、みりんが料理に与える科学的な効果を実験で検証。さらには、みりんを使った絶品スイーツまで登場し、「甘いだけじゃない!」みりんの真の実力を多角的に紹介しました。

みりんは飲み物だった?その歴史と製造の秘密に迫る

今回の番組では、千葉県野田市にある昭和5年創業の窪田酒造を訪ね、みりんの製造現場を取材しました。千葉県は江戸時代からみりん作りが盛んで、現在でも日本一の生産量を誇る名産地です。昔からの伝統を守り続ける窪田酒造では、みりんの製法やその変遷が丁寧に受け継がれていました。

みりんの起源をたどると、もともとは戦国時代に“甘いお酒”として飲まれていたものです。武士や上流階級の間で親しまれていたこの飲み物が、江戸時代後期になると調味料として台所に登場するようになりました。甘みと香りを活かしたその特徴が、煮物やたれ、つゆのベースとして広く使われていったのです。

みりん作りに使われる原料は、昔から変わらず「もち米」「米麹」「本格焼酎(密淋酎)」の3つです。この3つを組み合わせて仕込み、発酵・熟成の工程に2か月以上かけることで、みりん特有のとろりとした質感と、まろやかで上品な甘みが生まれます。酵素の力で、もち米のデンプンがブドウ糖などの糖分へと変化し、自然でやさしい甘さが引き出されるのです。

-

もち米:粘りがあり、発酵によって強い甘みと旨味が生まれる

-

米麹:酵素の働きでデンプンを糖に分解する役割を担う

-

密淋酎:本格焼酎を使用することで、香り高く風味が深くなる

これらを使った製造には酒類扱いの免許が必要となります。なぜなら、みりんにはアルコールが含まれているため、法律上「酒類」として分類されるからです。この点は、意外と知られていない重要な特徴のひとつです。

取材現場では、実験プレゼンターの湯上響花さんがしぼりたてのみりんを実際に試飲。瓶詰め前のまだ温かいみりんは、透明感のある黄金色をしており、鼻に抜ける芳醇な香りと、濃厚で深みのある甘さが印象的でした。米の香りと熟成によって生まれる香ばしさが合わさって、調味料としてだけでなく、確かに“飲み物”としての歴史も納得できる味わいでした。

このように、みりんはただの調味料ではなく、日本の歴史と食文化の流れの中で形を変え、受け継がれてきた存在です。素材、工程、時間のすべてが重なり合って、今の本みりんがあるということを、取材を通じて実感できました。

産地や熟成期間で味が変わる?所さんが飲み比べ

番組の中では、所ジョージさんが実際にみりんのテイスティングを体験しました。取り寄せたのは、北海道・千葉・愛知など異なる産地や製造方法をもつみりんで、それぞれの香りや甘み、後味などを丁寧に比較していきました。

みりんというと一律に思われがちですが、今回の飲み比べから見えてきたのは、地域ごとの特色と、熟成期間による味わいの違いです。

-

北海道産のみりんは、すっきりとした甘さで後味も軽く、素材の味を邪魔しない特徴

-

千葉産(特に流山みりん)は、しっかりとした甘みとコクがあり、香りも芳醇

-

愛知産は、やや重厚で、熟成によって色も濃く、深みのある風味を感じさせる仕上がり

このように、同じ「本みりん」でも産地が変われば香りや甘さの感じ方も大きく異なることが明らかになりました。また、熟成期間の長いものほど色が濃く、とろみが強くなる傾向があることも紹介されました。

甘さの元になっているのは、ただのブドウ糖だけではありません。

-

アミノ酸:うま味の深さや複雑さを加える要素

-

アルコール:香りの立ち方や味の締まりに関わる成分

これらがバランスよく含まれていることで、みりん独特の「甘さ+うま味+香り」が成り立つのです。所さんも、香りを確かめながらじっくり味わっており、「これは甘いだけの液体じゃない」と感じられるような複雑な味わいに、驚きを見せていました。

この比較から、視聴者に伝わったのは、みりんは単なる調味料ではなく、土地や技術の違いを楽しむ“嗜好品”としての一面も持っているということ。家庭で使うみりんも、銘柄や産地を意識するだけで料理の印象が大きく変わるという、新たな視点を得られる内容でした。

トマトスープや煮魚で検証!みりんの調理効果がすごい

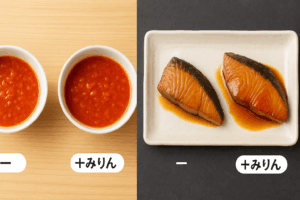

番組では、みりんが料理に与える具体的な効果を科学的に検証するため、調理実験が行われました。まず取り上げられたのは、みりんあり・なしのトマトスープの味の違いです。トマトの強い酸味をそのまま活かしたスープに対し、みりんを加えたスープは酸味がやわらぎ、全体にまろやかな口当たりと自然なコクが加わっていることが明らかになりました。

これは、みりんに含まれるブドウ糖やアミノ酸の作用によるものです。

-

ブドウ糖:甘さで酸味を中和し、食べやすくする

-

アミノ酸:うま味成分として味に深みを加える

このように、みりんは単なる甘味料ではなく、料理のバランスを整える調整役としての働きを持っていることがわかります。

また、魚の煮付けでの実験では、みりんを加えることで魚のにおい成分がアルコールとともに揮発し、臭みを抑える効果が確認されました。さらに、みりんには食品の乾燥を防ぐ性質があるため、仕上がりがしっとりとなめらかになるという利点もあります。

この「臭み取り」効果は、ちくわやかまぼこなどの練り物にみりんが使われている理由にもつながります。原料の魚の臭みを取り除き、食べやすく整える役割を担っているのです。

実験ではさらに、みりんだけで煮たブリと、しょうゆ+みりんで煮たブリの色の違いも比較されました。みりんの糖分は加熱によってメイラード反応を起こし、素材に美しい照りとツヤを与えるため、見た目が格段に良くなるという効果も映像で紹介されました。

-

みりんなし:煮汁が沈んで色合いもぼやけた仕上がり

-

みりんあり:照りがあり、料理全体が明るく見える美しい仕上がり

このように、みりんを加えることで味・香り・見た目の三拍子が整うことが証明され、改めて「万能調味料」としての実力が再確認されました。日常の料理にみりんをひとさじ加えるだけで、仕上がりの満足度がぐっと高まるというメッセージが、実験を通してしっかり伝わる内容でした。

ヘルシーで簡単!みりんを使った絶品スイーツも登場

番組の後半では、「本みりん研究所」の佐藤所長が登場し、みりんの新たな使い方としてスイーツへの応用方法を紹介しました。これまで「煮物」や「照り焼き」のイメージが強かったみりんですが、実は砂糖の代わりになる自然派の甘味料としてスイーツ作りにも最適だということがわかりました。

まず紹介されたのは、「みりんシロップ」。これはみりんを鍋で加熱し、アルコール分をしっかり飛ばすことで、甘さだけが残ったまろやかなシロップに仕上がるというものです。

-

作り方はとても簡単:

1. 本みりんを鍋に入れ、弱火でじっくりと加熱

2. アルコールが飛んでとろみが出るまで煮詰める

3. 完成後は冷まして、保存容器に入れておくだけ

このみりんシロップは、無糖ヨーグルトにかけると自然な甘さが引き立ち、紅茶やアイスのトッピングにも最適とのこと。砂糖を控えたい人やヘルシー志向の人にぴったりの甘味料として提案されました。

続いて登場したのが、「みりんキャラメル」。こちらは、みりんをさらに煮詰めて濃度を高め、キャラメル状に変化させた新感覚スイーツです。乳製品や砂糖を加えなくても、みりんだけで粘りと甘さを作り出すことができるのは驚きです。

所ジョージさんもこのみりんキャラメルを実際に試食し、素材の甘さだけでこの濃厚さが出るのかという意外性に驚いた様子が印象的でした。

このように、みりんはただの調味料ではなく、ナチュラルスイーツの材料としても非常に優秀であることが、実際のレシピ紹介と試食を通じて紹介されました。

-

砂糖代わりに使える

-

アルコールを飛ばせば子どもも安心して食べられる

-

料理とお菓子の両方に使える万能性

これまでみりんを調理用としか考えていなかった方にとって、目からウロコの活用法がたくさん紹介された放送回となりました。みりんの魅力は、まだまだ奥が深いことを実感できる内容でした。

今回の放送では、「みりん=甘いだけの調味料」というイメージを一新するような内容が詰まっていました。歴史、製造工程、調理科学、さらにはスイーツ活用まで、みりんの魅力をトータルで再発見できる30分となりました。

普段何気なく使っているみりんに、これほどの深い世界があったとは驚きですね。料理がもっと楽しくなる、知って得する“みりんの科学”。ぜひ、家庭の台所でも活かしてみてください。

コメント