避難所で女性を守る防災術とは?

災害大国・日本で、女性が直面する避難生活の現実とはどのようなものなのでしょうか。2025年5月6日放送の『上田と女がDEEPに吠える夜』では、女性の視点で考える防災対策に注目。プライバシーの確保、生理用品の確保、性被害への対応など、見過ごされがちな問題に焦点を当て、避難所生活の“リアル”が語られます。実際に被災した女性たちの声やアイデア、防災グッズ紹介も予定されており、家庭でも今すぐ役立つ知識が満載の内容です。

放送後、詳しい内容が分かり次第、最新の情報を更新します。

被災経験者が語る現実と教訓

今回の放送では、実際に被災した経験を持つゲストたちが、避難生活で直面した困難や、そこから得た教訓を語ります。それぞれの視点から語られる体験は、今後の備えを考えるうえでとても参考になります。

安田美沙子さんは、3度の被災経験を持ちます。避難所での生活では、プライバシーが守られない中でのストレスや、必要な物資が手に入らない現実を身をもって体験したそうです。特に女性にとっては、生理や授乳など、日常では当たり前のことが避難先では難しくなり、心身ともに大きな負担になるといいます。

-

着替える場所がないため、人目を気にして我慢してしまう

-

生理用品の不足で、体調を崩したり不快な思いをした

-

知らない人たちとの共同生活で、常に緊張状態が続いた

犬山紙子さんは、実家が被災した経験から、ライフラインの重要性を改めて痛感したと話します。水道や電気が止まったときの不自由さは想像以上であり、何が必要で、どう備えるべきかを学んだといいます。

-

飲み水がすぐに手に入らず、ペットボトル1本の価値を強く実感した

-

停電時は夜間の行動が制限され、懐中電灯やモバイルバッテリーの重要性を知った

-

ガスが使えず、温かい食事が取れない日々が続いた

SHELLYさんと鈴木えみさんは、生理用品に関する備えの意識の差について問題提起します。多くの防災セットには生理用品が入っていないことが多く、必要性が軽視されている現実を指摘します。男性が中心となって構成された防災マニュアルには、女性特有のニーズが反映されていない場合も多いのです。

-

「備えてあると思っていたけど、実際は何もなかった」

-

自分の体のことだからこそ、自分で備えるしかないと気づいた

-

他人に言い出せず、苦しみを抱えたまま過ごす女性も多い

ユージさんは、家族を守る立場として、何を準備しておくべきかを真剣に考える姿勢で番組に参加します。男性の視点からも、防災意識を高め、実際の行動に移すことの大切さを語る予定です。

-

子どもや妻のために、日常から持ち歩くアイテムを見直す

-

家族での防災訓練や話し合いの重要性を感じた

-

備えるだけでなく、守るという意識を持つことが第一歩

このように、実際の経験から語られる声には、机上の理論ではわからない現実が詰まっています。それぞれの体験は違っても、「何が足りなかったか」「何があれば安心だったか」という共通の気づきが多くあります。番組を通じて、視聴者一人ひとりが防災を“自分のこと”として考えるきっかけになりそうです。

避難所で女性が直面する主な課題

災害が起きたとき、多くの人が避難所での生活を余儀なくされます。しかし、その環境は決して快適とは言えず、特に女性にとっては深刻な問題が多くあります。日常では当たり前に守られていることが、避難所では守られにくくなり、精神的にも肉体的にも強いストレスを感じることがあります。

まず一番の問題は、プライバシーの確保が難しいことです。大規模な体育館などに多くの人が避難するため、カーテンや仕切りがない場所では、着替えや授乳などが周囲から丸見えになることもあります。特に女性は視線を気にして思うように行動できず、不安と緊張の中で生活を送ることになります。

-

着替えをする際、毛布やタオルでなんとか身体を隠す工夫が必要になる

-

授乳をするにも場所がなく、人目を避けて隅に移動するしかない

-

睡眠中も周囲の目が気になって、ゆっくり休めない

次に大きな問題として挙げられるのが、衛生用品の不足です。生理用品や下着、ウェットティッシュなど、女性にとって欠かせないアイテムが不足している場合が多く、周囲に頼ることも難しい状況になります。こうしたものがないと、心身の不快感や不安が増し、避難生活の質が大きく下がってしまいます。

-

配給物資に生理用品が含まれていない場合、自分で調達する必要がある

-

下着を洗う場所がない、または干す場所が人目につくため難しい

-

ウェットティッシュがなければ体を拭くこともできず、衛生状態が悪化

さらに深刻なのが、性被害のリスクです。避難所では男女が同じ空間で過ごすことが多く、夜間になると女性が安心して眠れないという声も少なくありません。見回り体制や警備が不十分な避難所では、性被害を未然に防ぐための対策が求められています。

-

夜間に安心してトイレに行けないため、水分を控える女性もいる

-

知らない男性と同じ空間で寝ることに強い不安を感じる

-

被害に遭っても声を上げづらい環境であることが問題

また、育児中の女性にとっては、避難生活はさらに過酷です。授乳やおむつ替えをするスペースが十分に確保されておらず、子どもを静かにさせなければならないプレッシャーも大きくなります。泣き声や騒がしさで周囲に気を使い、自分の体調が悪くても子どもの世話を優先する母親が多くいます。

-

授乳のために人の少ない場所を探して歩き回らなければならない

-

おむつを交換する場所がなく、床や段ボールの上で対応せざるを得ない

-

子どもが夜泣きすると周囲に気を使い、母親が眠れない日が続く

このように、女性が避難所で直面する課題は、物資の不足だけでなく「安心して過ごす空間の欠如」に根本の原因があります。どんな人も尊重され、安心して生活できる環境づくりは、今後の防災にとって最も大切なテーマのひとつです。備えをする際には、物だけでなく、「どこで、どう過ごすか」についても家族や地域で話し合っておくことが重要です。

解決に向けた工夫と提案

避難所生活で女性が安心して過ごすためには、性別や立場に応じた細やかな配慮が必要です。すべての人が同じ空間で生活する避難所だからこそ、少しの工夫が大きな安心につながります。番組でも、こうした取り組みの実例が紹介される予定です。

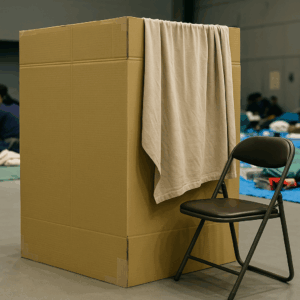

まず重要なのが、プライバシーの確保です。避難所は広い体育館などに多くの人が寝泊まりするため、個別の空間が確保されにくい状況です。そこで最近では、段ボールで囲った簡易スペースや布を使った仕切りを活用して、着替えや休憩ができる空間をつくる工夫が行われています。

-

段ボールパーテーションを組み立てるだけでも、一人になれる時間が生まれる

-

カーテン状の布を吊るすだけで、周囲の視線を気にせず授乳や休憩が可能になる

次に挙げられるのが、女性専用スペースの確保です。特に夜間などは、知らない男性と同じ空間で過ごすことに強い不安を感じる女性も多いため、女性や子ども専用のエリアを設けることが、精神的な安定にもつながります。こうしたスペースでは、女性スタッフが常駐し、相談や支援も受けやすい環境が整えられています。

-

女性だけが使える休憩所や更衣室を設置し、安全と安心を確保

-

子ども連れの母親が周囲に気を使わず過ごせるように配慮

また、地域ぐるみでの見守り体制も大切です。避難所の運営を行政や自衛隊だけに任せるのではなく、地域の住民やボランティアが夜間の見回りや声かけ、相談窓口の運営に協力することで、女性や高齢者がより安心して暮らせる環境が実現しています。

-

夜になると巡回スタッフが避難所内を歩いて安全を確認

-

トラブルや困りごとをすぐに相談できる常設窓口を設置

さらに、母子支援スペースの充実も忘れてはなりません。避難生活において、赤ちゃんを抱える母親や小さな子どもがいる家庭は、通常よりも多くのケアが必要です。そのため、授乳室やおむつ替えコーナー、キッズスペースなどを分けて用意することで、母親の負担が少しでも軽減されるよう工夫されています。

-

防音対策を施した授乳スペースで、母親と赤ちゃんが安心して過ごせる

-

キッズスペースでは、遊びながら子どもたちがストレスを発散できるように設計

このように、避難所における環境整備は、ほんの少しの工夫と意識の違いで大きく変わります。特に女性の視点を取り入れることが、避難所全体の快適性を高めるために欠かせません。災害時には誰もが大変な状況に置かれますが、女性や子ども、弱い立場の人たちが安心して過ごせるようにすることが、避難所運営の基本といえるでしょう。

番組では、こうした配慮が実際に現場でどう取り組まれているのか、またそれを支える人たちの声も紹介される見込みです。視聴を通じて、私たち一人ひとりが「自分にできる防災」を考えるきっかけになるかもしれません。

いざというときに役立つ防災グッズと生活の工夫

災害はいつ起こるかわかりません。だからこそ、日頃からの備えがとても大切です。番組では、女性が避難生活で安心して過ごすための工夫や、身近なもので作れる便利な防災グッズが紹介される予定です。特別な道具がなくても、日常にある物をちょっと工夫するだけで快適さや安全が大きく変わることに気づかされます。

例えば、簡易ランタンはとてもシンプルなアイデアです。懐中電灯の上に水の入ったペットボトルを置くだけで、光が拡散して周囲をやわらかく照らしてくれます。暗くなった避難所で、心を落ち着ける灯りを確保するのに役立ちます。

-

ペットボトルの中に少し水を入れるだけで光が柔らかく広がる

-

周囲に迷惑をかけない優しい光で、夜間の安心感が生まれる

また、新聞紙スリッパやマットも非常に便利です。新聞紙を折りたたむだけで即席のスリッパや座布団として使えます。寒さを防いだり、床の冷たさから身体を守るのに役立ちます。

-

折りたたんで形を整えれば、誰でも簡単に作ることができる

-

使い捨てできるため衛生面でも安心

清潔を保つことが難しい避難生活では、ペットボトルシャワーも便利です。蓋に小さな穴を数か所開ければ、簡単な手洗いや身体を軽く洗うためのシャワーとして使えます。

-

水が少なくても使えるので節水になる

-

お年寄りや子どもでも使いやすく安全

風呂敷バッグは、日本ならではの優れた道具です。一枚の布が荷物をまとめるリュックや肩掛けバッグに変身し、防寒や目隠しとしても応用できます。

-

食料や衣類をひとまとめにできて運びやすい

-

掛け布やひざかけ代わりとしても便利に使える

さらに、携帯用防災ポーチも忘れてはいけません。小さなポーチに生理用品、消毒液、常備薬、マスク、モバイルバッテリーなどをまとめておけば、いざというときすぐに使えます。女性にとっては特に安心感につながるアイテムです。

-

いつものバッグに入れておけば持ち歩きにも困らない

-

人に見せなくてもこっそり使えるため、ストレス軽減にもなる

こうしたアイデアは、特別な準備がなくてもすぐに取り入れられるのが魅力です。大切なのは「やっておけばよかった」と後悔しないように、“今できることを、今から始める”ことです。女性ならではの視点で、自分に必要なものは何かを考えておくことで、災害時の不安がぐっと減ります。

番組では、これらの防災アイデアが実際にどのように使われているか、どんな工夫が役立ったかも紹介される見込みです。自分に合った備えを見つけるヒントとして、家族や周囲とも一緒に考える時間を持つことが、防災への第一歩になります。

放送を通じて、多くの女性が「備えるきっかけ」や「防災の見直し」をすることにつながるはずです。録画予約をしておいて、家族で話し合う時間をつくるのもおすすめです。

放送後、実際に紹介された内容やグッズの詳細などを追記予定ですので、ぜひまたご覧ください。

コメント